- 网站首页

- 学校概况

学校简介校园风光校园视频学校发展领导之窗组织机构校史沿革规章制度

- 校园动态

校园新闻公示公告招生招聘周程安排

- 教学科研

科研动向课题研究课程设置队伍建设课例展示资源下载教学视频

- 教务管理

成绩查询教务快讯资源下载

- 德育空间

专题教育德育队伍德育活动学子风采德育课程德育在线心灵驿站爱国主义班主任信息资源库

- 体艺之窗

- 党政建设

党员风采支部建设党的群众路线教育实践活动政策文件

- 工会工作

法律法规调研文章工会要闻

- 校报校刊

- 附属幼儿园

幼儿园动态领导机构幼儿园简介

- 职称专题

- 团委

资助信息学生会社团联合会一般新闻

- 名师榜

龙湾校区龙岗校区

- 名师工作

语文工作坊梁小金工作室何萍工作室

《卤代烃》教学设计

《卤代烃》教学设计

一、教学目标

1.知识与技能

⑴通过比较了解卤代烃的概念和分类

⑵了解溴乙烷的物理性质并掌握其化学性质

⑶理解溴乙烷水解反应和消去反应极其反应条件

2.过程与方法

通过溴乙烷中C-X键的结构特点,结合其水解反应和消去反应,体会结构和性质的相互关系;通过溴乙烷发生取代反应的实验设计和操作,培养学生的思维能力和实验能力;

3.情感、态度、价值观

激发学生学习化学的兴趣,培养学生用化学视角观察生活。

二、教学重点与难点

重点:溴乙烷的结构特点和主要化学性质。

难点:实验探究溴乙烷的水解反应和消去反应。

突破方法:实验探究法,问题组教学法,查阅资料等

三、课前准备

1.学生准备

查阅资料,了解塑料管、不粘锅涂层的成分,以及臭氧层空洞形成的原因与危害。

2.教师准备

⑴设计并指导学生完成课题

⑵研究大纲

⑶制作教案、学案、课件

⑷实验所需仪器和试剂

四、教学过程

|

教学内容与步骤 |

学生活动 |

设计意图 |

||||||||

|

一、创设情景,引入新课 【展示汇报】学生展示塑料管、不粘锅的图片,解释相应的化学成分。展示臭氧层空洞的图片,解释其中的原因: 生产中常用的塑料管,其化学成分是聚氯乙烯,单体是氯乙烯;不粘锅,其涂层化学成分是聚四氟乙烯,单体是四氟乙烯;臭氧层形成空洞的原因之一是氟利昂的大量使用,如二氟二氯甲烷 【设置问题组】 从组成看,上述物质属于烃类吗? 它们有什么共同点? 对人类生活有哪些影响? 请结合问题,阅读教材41、43页 【指导阅读】

【小结】投影卤代烃的概念,并提问卤代烃的官能团是什么?。 【提问】学习各类有机物的研究程序是什么? 【讲解】我们选取溴乙烷作为卤代烃的代表物,本节课我们将重点研究溴乙烷结构和性质。 二、溴乙烷的性质 【投影】1.溴乙烷的结构 【边讲述边投影】溴乙烷在结构上可以看成是溴原子取代了乙烷分子中的一个氢原子后所得到的产物。其空间构型如下: (投影球棍模型和比例模型)

【投影】请同学们写出溴乙烷的结构式、结构简式、分子式、电子式。

【讲解】溴乙烷与乙烷的结构相似,区别在于C-H键与C-Br的不同。溴原子的引入对溴乙烷的物理性质有什么影响?

【投影板书】2. 溴乙烷的物理性质 设计溴乙烷与乙醇及水的相溶和分层实验 【指导阅读】阅读教材41页卤代烃的性质。

【小结】烷烃分子中的氢原子被卤素原子取代后,其相对分子质量变大,分子间作用力变大,卤代烃溶沸点升高,密度变大。所以卤代烃只有极少数是气体,大多数为固体或液体,不溶于水,可溶于大多数的有机溶剂。

【追问】那溴原子的引入能使溴乙烷具有什么样的化学性质?

【讲解】化学变化的实质是旧键的断裂和新键的形成。溴原子作为溴乙烷的官能团,发生化学变化应围绕着C-Br键断裂去思考。 C-Br键为什么能断裂呢?在什么条件下断裂?

【问题】已知:CH3CH3与氢氧化钠不能反应,CH3CH2Br能否与氢氧化钠反应? 若反应,可能有什么物质产生?

【讲解】以上所述,均属猜测,但有根有据,属于科学猜测。很多伟大的科学理论都是通过科学猜测、实验验证得出的。如果让你设计实验证明溴乙烷能和氢氧化钠发生反应。你如何解决以下三个问题: ⑴如何用实验证明溴乙烷的Br变成了Br-? ⑵该反应的反应物是溴乙烷和氢氧化钠,NaOH是离子化合物,在溴乙烷中溶解度不大,接触不够充分,如何解决? ⑶反应后产物分层,且有机物的反应一般比较缓慢,如何提高本反应的反应速率? ⑷产物如果生成乙醇,如何检验?如果生成的是乙烯呢?

【学生讨论后回答,教师总结】

为什么出现这种情况,怎么办?

【教师提问】 ⑸酸性高锰酸钾溶液褪色可以证明一定生成乙烯吗?

除了用水吸收挥发的乙醇外,还有其它方案吗?

【小组汇报实验结果,教师评价得出结论】 结论: 1.CH3CH2Br能与氢氧化钠溶液反应,发生取代反应,反应方程式如下:

该反应可理解为:溴乙烷发生了可逆的水解反应,氢氧化钠中和了反应生成的HBr,降低了生成物的浓度,使反应顺利正向进行。 2.CH3CH2Br能与氢氧化钠醇溶液反应,发生取代反应,反应方程式如下: 醇

3.消去反应:在一定条件下从一个有机化合物分子中脱去一个或几个小分子生成不饱和化合物(含双键或三键)的反应。 【课堂练习】 2-溴丙烷与氢氧化钾的醇溶液和水溶液共热。

【能力提升】 所有的卤代烃都能发生取代和消去反应吗? (从卤素原子种类和在碳链所处的位置两方面考虑)

【小结】今天,我们研究了溴乙烷的物理性质和化学性质中的水解反应,现在回忆这个过程经历了哪几个步骤?

【小结】这个过程不是研究事物所应遵循的一种科学方法。这一过程蕴含着以实验事实为据,严谨求实的科学态度。我们应该学会它。 【课堂练习】 【布置作业】 |

【生答】是卤代烃。虽然母体是烃,但含有卤素原子。卤代烃广泛应用于化工生产、药物生产及日常生活中,许多有机化合物都需要通过卤代烃去合成。不过,卤代烃在环境中比较稳定,不易被微生物降解,有些卤代烃还能破坏大气臭氧层,这使得人类对卤代烃的使用受到较大的限制,如DDT、氟利昂等。

【生答】由典型(代表物)到一般,根据结构分析性质。

学生自己组装分子结构模型 利用模型直观地反映溴乙烷的结构

利用已学知识解决问题

【推测1】若反应,则生成乙醇和溴化钠 【推测2】溴乙烷可以看作是乙烯和溴化氢加成的产物,反应可能生成乙烯、溴化钠和水

用AgNO3溶液检验

用溶剂溶解,使两者充分接触

加热:升高温度加快反应速率。 乙醇用化学方法无法检验,可以用物理方法如质谱、红外或核磁共振氢谱检验。乙烯可以用酸性高锰酸钾溶液或溴溶液检验。

学生分组完成课本42页科学探究1 反应后,向溶液中加入AgNO3溶液,出现黑色沉淀 混合溶液中碱过量,应先中和后再检验

学生阅读、讨论,分组完成课本42页科学探究2 可以用水吸收掉乙醇。 试管上加一个带长玻璃导管的橡皮塞,起冷凝回流的作用,既能防止溴乙烷和乙醇的挥发,又提高了原料的利用率。

归纳转化条件,使知识条理化。

|

用学生“熟悉的物”引课,让学生体会卤代烃在生活中的重要性,激发学习兴趣。 多关注社会、生活中的化学问题,逐步培养学生联系实际的思维方式

让学生阅读教材,寻找、归纳信息 问题组层层设疑,有助于引导学生思考。

指导学生的各类有机物的学习方法。要重视学法指导,才能做到事半功倍

学习有机物要充分利用模型

复习电子式、结构式、结构简式

有利于让学生更深刻的掌握溴乙烷在无机溶剂和有机溶剂中溶解规律

养成自己从教材获取信息的习惯

进行类比,推测新物质的性质,然后进行实验论证

由高一的知识迁移而来,但对学生的要求很高

让学生体验实验探究的过程,培养学生对实验方案进行优化的意识和能力

设计实验是高考中的热点和难点,应转变观念,从课堂教学抓起,培养学生的探究意识。

设计实验,需调用已有知识,深入思考,是更高的思维层次,也是新课改的新要求。 本节课中在设计卤代烃的水解实验和消去反应实验时都采用酒精灯直接加热的方法,然而溴乙烷的沸点只有38.4℃,很容易造成溶液爆沸,若采用水浴加热更有利于控制,但可能时间较长。

适时归纳以减轻学生的记忆负担。

有机反应中要注重条件的不同

对所学知识进行运用,并及时加以深化

学习需要及时总结,使知识条理化

归纳形成方法

|

板书设计

卤代烃

- 卤代烃的定义和分类

- 卤代烃的性质

1、物理性质

只有极少数是气体,大多数为固体或液体,不溶于水,可溶于大多数的有机溶剂。

2、化学性质

水解反应:卤代烃在强碱溶液中

CH3CH2Br+NaOH —— CH3CH2OH+NaBr

消去反应:卤代烃在强碱的醇溶液中

|

|

CH3CH2Br+NaOH——醇—— CH2=CH2+NaBr+H2O

课堂练习:

1、足球比赛中,当运动员肌肉挫伤或扭伤时,队医随即对准球员的受伤部位喷射药剂氯乙烷(沸点12.27℃),进行局部冷冻麻醉应急处理,乙烯和氯化氢在一定条件下制得氯乙烷的化学方程式(有机物用结构简式表示)是CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl,该反应的类型是________。决定氯乙烷能用于冷冻麻醉应急处理的具体性质是_________________________。

2、写出下列反应的化学方程式:

⑴2-氯丙烷与氢氧化钠水溶液共热。

⑵2-溴丁烷与氢氧化钾的醇溶液共热。

附:一、实验探究的第二种处理方式(适合学习能力中上水平的学生)

流程:分组实验→观察记录→比较异同→提出猜想→交流讨论→教师总结→知识固化

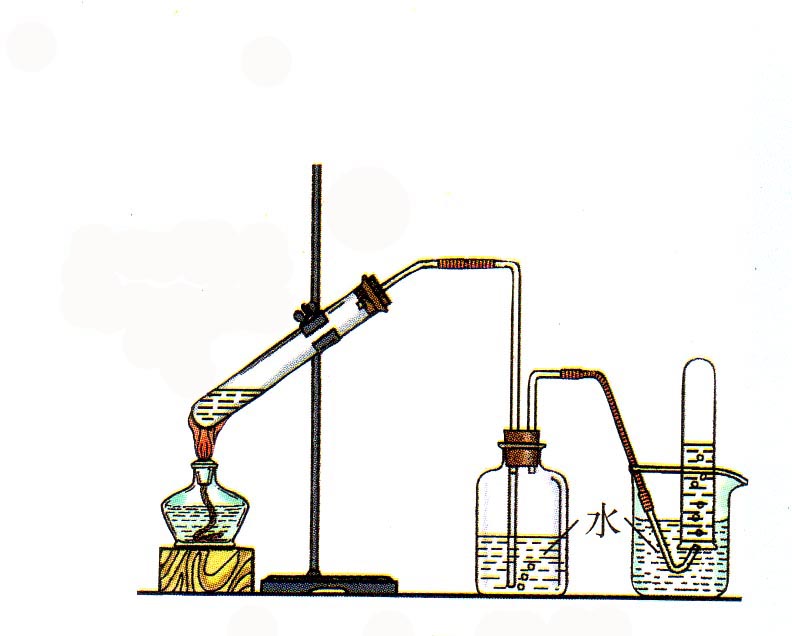

如图,组装好两套仪器。

在左边大试管中分别注入5ml溴乙烷和15mlNaOH的水溶液的混合溶液以及5ml溴乙烷和15mlNaOH的乙醇溶液的混合溶液,加热,观察实验现象,并在反应后检验Br-的存在。

结合下列表格进行讨论:

表1

|

实验 |

实验现象 |

结论 |

|

实验1 |

|

|

|

实验2 |

|

|

表2

|

|

实验1 |

实验2 |

|

反应物 |

|

|

|

反应条件 |

|

|

|

生成物 |

|

|

|

反应方程式 |

|

|

二、实验探究的第三种处理方式(适合学习能力一般的学生)

流程:理论学习→提出问题→交流讨论→设计实验→观察记录→教师总结→知识固化

按照教材顺序,在对乙烷、乙醇和溴乙烷结构进行比较的基础上,讨论它们结构的异同,再进行溴乙烷和NaOH在不同溶剂中的反应理论学习。然后结合课本P42“科学探究”进行讨论,教学重点放在不同条件、不同溶剂对溴乙烷反应性质的影响。最后对取代反应和消去反应的基本规律列表小结。

- 相关信息

- 没有相关内容